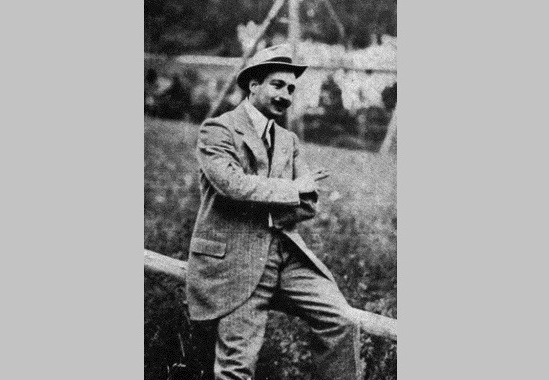

El 24 de este mes se cumplen 140 años del nacimiento del filósofo, científico y escritor argentino José Ingenieros.

“Pocos hombres aman las verdades que perturban sus ideas hechas o hieren sus intereses presentes”. Esto escribió hace cien años quien, según los biógrafos, nació en Palermo (Italia) con el nombre de Giuseppe Ingegneri.

Contaba pocos años cuando la familia emigró a Buenos Aires, donde el joven José estudió en el Colegio Nacional y luego en la Facultad de Medicina, donde se graduó de farmacéutico primero y de médico después, con la tesis La simulación en la lucha por la vida. Por esa época tuvo una militancia tan activa como efímera en el que sería Partido Socialista Argentino.

Desarrolló una brillante carrera en el campo de la psicología y la psiquiatría: fue jefe de la Clínica de Enfermedades Nerviosas de la nombrada Facultad, donde asimismo dictó cursos de Neuropatología, y obtuvo por concurso la cátedra de Psicología Experimental en la de Filosofía. Además, fue director del Servicio de Observación de Alienados de la Policía y titular del Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional. Representó al país en el Quinto Congreso Internacional de Psicología de Roma, donde presidió la sección de Psicología Patológica. Después de visitar distintas universidades europeas, fundó el Instituto de Criminología de Buenos Aires y la Sociedad de Psicología. En 1909 fue elegido presidente de la Sociedad Médica Argentina.

Se consagró también a la filosofía y llegó a ser el máximo exponente del positivismo en la Argentina. En lo que hace a este campo, completó sus estudios en las universidades de La Sorbona, Lausana y Heidelberg, tras lo cual fundó el primer Seminario de Filosofía en la de Buenos Aires, en cuya Facultad de Filosofía fue catedrático y vicedecano. Asimismo, asumió la representación argentina en varios congresos internacionales de la especialidad.

Publicó una obra tan profusa como trascendente que se inició en 1902 con La psicopatología en el arte, siguió con la referida La simulación en la lucha por la vida y de la que podemos mencionar además Simulación de la locura, Le langage musical et ses troubles hysteriques (Patología del lenguaje musical), Histeria y sugestión, Al margen de la ciencia (crónicas de viaje), Sociología argentina, Principios de psicología, Criminología, El hombre mediocre, Hacia una moral sin dogmas, La cultura filosófica en España, Evolución de las ideas argentinas, Proposiciones relativas al porvenir de la filosofía, Las doctrinas de Ameghino, La locura en la Argentina, Los tiempos nuevos, Emilio Boutroux y la filosofía francesa, Las fuerzas morales y Tratado del amor.

En colaboración con su padre, Salvador, publicó una Breve historia de la Masonería.

Asimismo, fundó numerosas revistas y publicaciones periódicas y colaboró en muchas otras.

Vehemente defensor del laicismo y de la cultura progresista argentina, fue mentor e impulsor de la Reforma Universitaria de 1918; su prédica trascendió las fronteras locales y se lo consagró Maestro de la Juventud de América Latina.

Murió en Buenos Aires el 31 de octubre de 1925.

El hombre mediocre

Vale la pena detenernos en El hombre mediocre, su obra más conocida (al menos por el título), publicada en Madrid en 1913, que parece una profecía de cumplimiento no deseado y constituye una radiografía de la actual degradación de la sociedad argentina.

Es preciso decir, no obstante, que junto a graves y profundas reflexiones inspiradas en una visión eminentemente humanística, el autor expone también conceptos decididamente aristocratizantes y otros antojadizos y arbitrarios, basados en argumentos pretendidamente científicos que no mucho después la misma ciencia se ocupó de rechazar.

Es necesario señalar asimismo el lenguaje, por (demasiados) momentos altisonante y preciosista que, lejos de acentuar la contundencia de las ideas, y como advirtió Tulio Halperin Donghi, “bordea peligrosamente la autocaricatura en el retrato del arquetípico hombre mediocre”.

Pero veamos la sorprendente actualidad de ciertos párrafos. Así, Ingenieros sostiene en el primer capítulo que los enemigos del progreso “inclínanse a confundir el sentido común con el buen sentido, como si enmarañando la significación de los vocablos quisieran emparentar las ideas correspondientes”. Y prosigue: “Afirmemos que son antagonistas. El sentido común es colectivo, eminentemente retrógrado y dogmatista; el buen sentido es individual, siempre innovador y libertario”.

Más adelante, esto escribe sobre la intolerancia: “Todos los rutinarios son intolerantes; su exigua cultura los condena a serlo. Defienden lo anacrónico y lo absurdo; no permiten que sus opiniones sufran el contralor de la experiencia. Llaman hereje al que busca una verdad o persigue un ideal (…) Ignoran la sentencia de Shakespeare: ‘El hereje no es el que arde en la hoguera, sino el que la enciende’. La tolerancia de los ideales ajenos es virtud suprema en los que piensan. (…) Exige un perpetuo esfuerzo de equilibrio ante el error de los demás; enseña a soportar esa consecuencia legítima de la falibilidad de todo juicio humano. El que se ha fatigado mucho para formar sus creencias, sabe respetar las de los demás. La tolerancia es el respeto en los otros de una virtud propia; la firmeza de las convicciones, reflexivamente adquiridas, hace estimar en los mismos adversarios un mérito cuyo precio se conoce”.

Y esto dice sobre el perdón: “Enseñemos a perdonar; pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente. Enseñémoslo con el ejemplo, no ofendiendo. Admitamos que la primera vez se ofende por ignorancia; pero creamos que la segunda suele ser por villanía. El mal no se corrige con la complacencia o la complicidad; es nocivo como los venenos y debe oponérsele antídotos eficaces: la reprobación y el desprecio”.

El drama de la pobreza le hace brotar estas palabras: “El pobre no puede vivir su vida, tantos son los compromisos de la indigencia; redimirse de ella es comenzar a vivir”.

Dice también, desgarradoramente: “Las grandes ciudades pululan de niños moralmente desamparados, presas de la miseria, sin hogar, sin escuela. (…) Embotada su inteligencia y coartadas sus mejores inclinaciones, tienen la voluntad errante, incapaz de sobreponerse a las convergencias fatales que pugnan por hundirlos”.

Y prosigue: “El trabajo, creando el hábito del esfuerzo, sería la mejor escuela del carácter; pero la sociedad enseña a odiarlo, imponiéndole precozmente, como una ignominia desagradable o un envilecimiento infame, bajo la esclavitud de yugos y de horarios. (…) Así la sociedad completa su obra; los que no naufragan por la educación malsana escollan en el trabajo embrutecedor”.

En otro orden de cosas, la política, y específicamente la burocracia estatal, le inspira una serie de acerbas críticas que al lector no le costará adjudicar a personajes de la actualidad: “La vanidad empuja al hombre vulgar a perseguir un empleo expectable en la administración del Estado, indignamente si es necesario”, afirma, y capítulos después así prolonga el concepto:

“La pérdida de su dignidad iníciase cuando abren el ojo a la prebenda que estremece su estómago o nubla su vanidad, inclinándose ante las manos que hoy le otorgan el favor y mañana le manejarán la rienda. (…) El precio de su indignidad varía con el rango y se traduce en formas tan diversas como las personas que la ejercitan”.

En uno de los capítulos finales, al fustigar el estado de cosas existente entonces en el país formula, seguramente sin proponérselo, esta suerte de desencantada profecía: “En ciertos períodos la nación se aduerme dentro del país. El organismo vegeta; el espíritu se amodorra. Los apetitos acosan a los ideales, tornándose dominadores y agresivos. (…) Ningún clamor de pueblo se percibe; no resuena el eco de grandes voces animadoras. Todos se apiñan en torno de los manteles oficiales para alcanzar alguna migaja de la merienda. Es el clima de la mediocridad”.

Así describe ese clima: “Entra en la penumbra el culto por la verdad, el afán de admiración, la fe en creencias firmes, la exaltación de ideales, el desinterés, la abnegación, todo lo que está en el camino de la virtud y de la dignidad. En un mismo diapasón utilitario se templan todos los espíritus. Se habla por refranes, como discurría Panza; se cree por catecismos, como predicaba Tartufo; se vive de expedientes, como enseñó Gil Blas. Todo lo vulgar encuentra fervorosos adeptos en los que representan los intereses militantes; sus más encumbrados portavoces resultan esclavos en su clima”.

Implacable, Ingenieros hostiga: “Florecen legisladores, pululan archivistas, cuéntanse los funcionarios por legiones: las leyes se multiplican, sin reforzar por ello su eficacia. (…) La política se degrada, conviértese en profesión. En los pueblos sin ideales, los espíritus subalternos medran con torpes intrigas de antecámara (…) Nadie piensa, donde todos lucran; nadie sueña, donde todos tragan”.

Y sentencia, con énfasis profético: “La indignidad civil es ley en esos climas. Todo hombre declina su personalidad al convertirse en funcionario: no lleva visible la cadena al pie, como el esclavo, pero la arrastra ocultamente, amarrada en su intestino. Ciudadanos de una patria son los capaces de vivir por su esfuerzo, sin la cebada oficial. Cuando todo se sacrifica a ésta, sobreponiendo los apetitos a las aspiraciones, el sentido moral se degrada y la decadencia se aproxima”.

Haydée Breslav, para La Rayuela y Tras Cartón